在承载着中国近现代科学精神与科学家精神的西南联大旧址,一场聚焦精神传承与创新传播的深度对话于9月10日拉开帷幕。新时代怎样让科学家精神焕发更强生命力?如何用鲜活方式讲好科学家故事、让历史与现实深度交融?当天举办的 “科学家精神的传承坚守与传播创新” 沙龙,正是带着这些关键问题展开深入探讨。作为中国科学家博物馆联合体首批成员单位,西南联大博物馆在弘扬科学精神领域积淀深厚,作为中国近现代科学精神与科学家精神的重要发源地之一,西南联大旧址承办了此次沙龙,活动旨在汇聚联合体成员单位代表,通过西南联大旧址博物馆调研、科学家后人讲述、科学家精神传播研讨等方式,感受传承“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”的科学家精神和“科学、民主、爱国”的西南联大精神,夯实新时代科学家精神传播工作的理论基础,探讨科学家精神传播的生态建设。

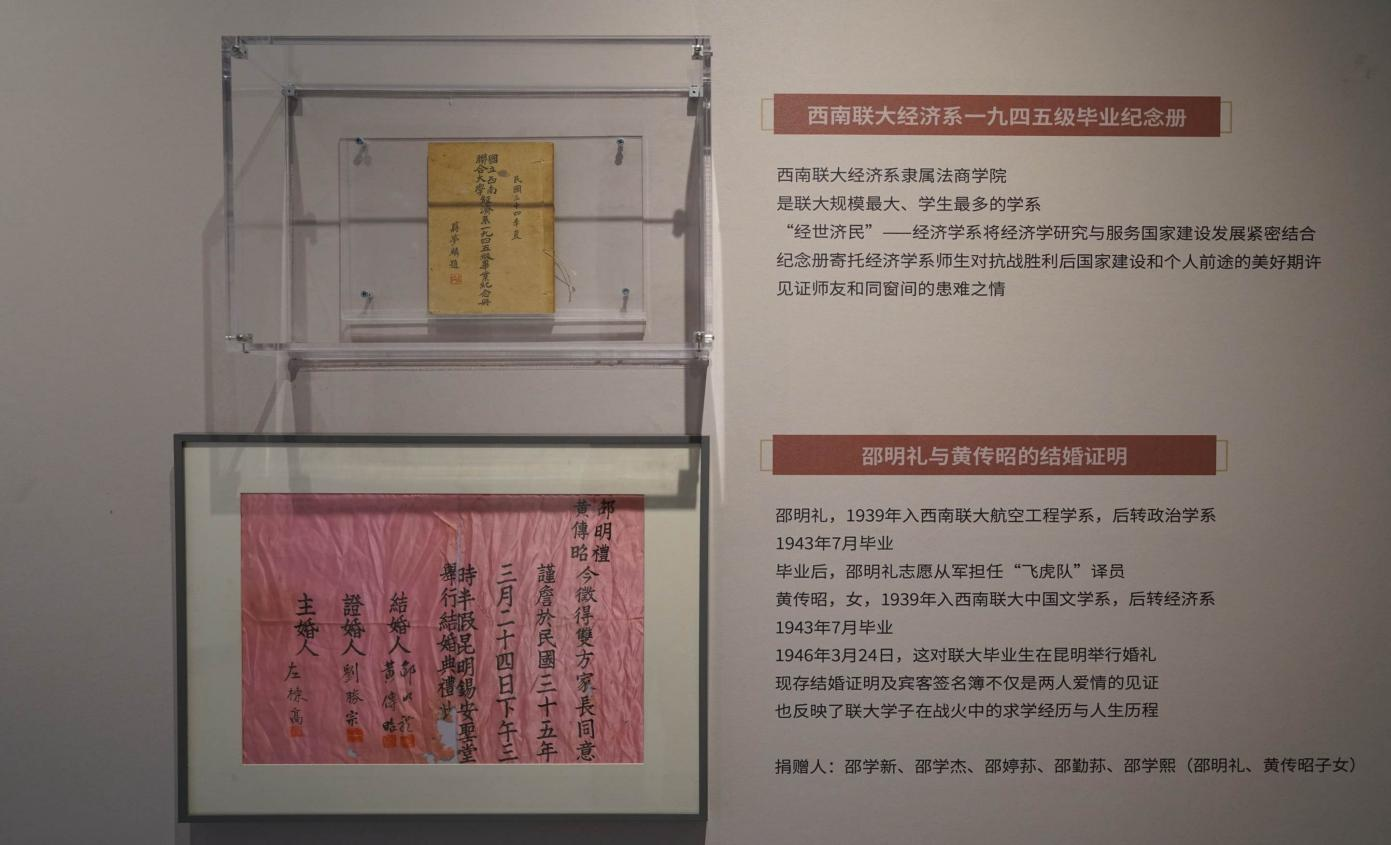

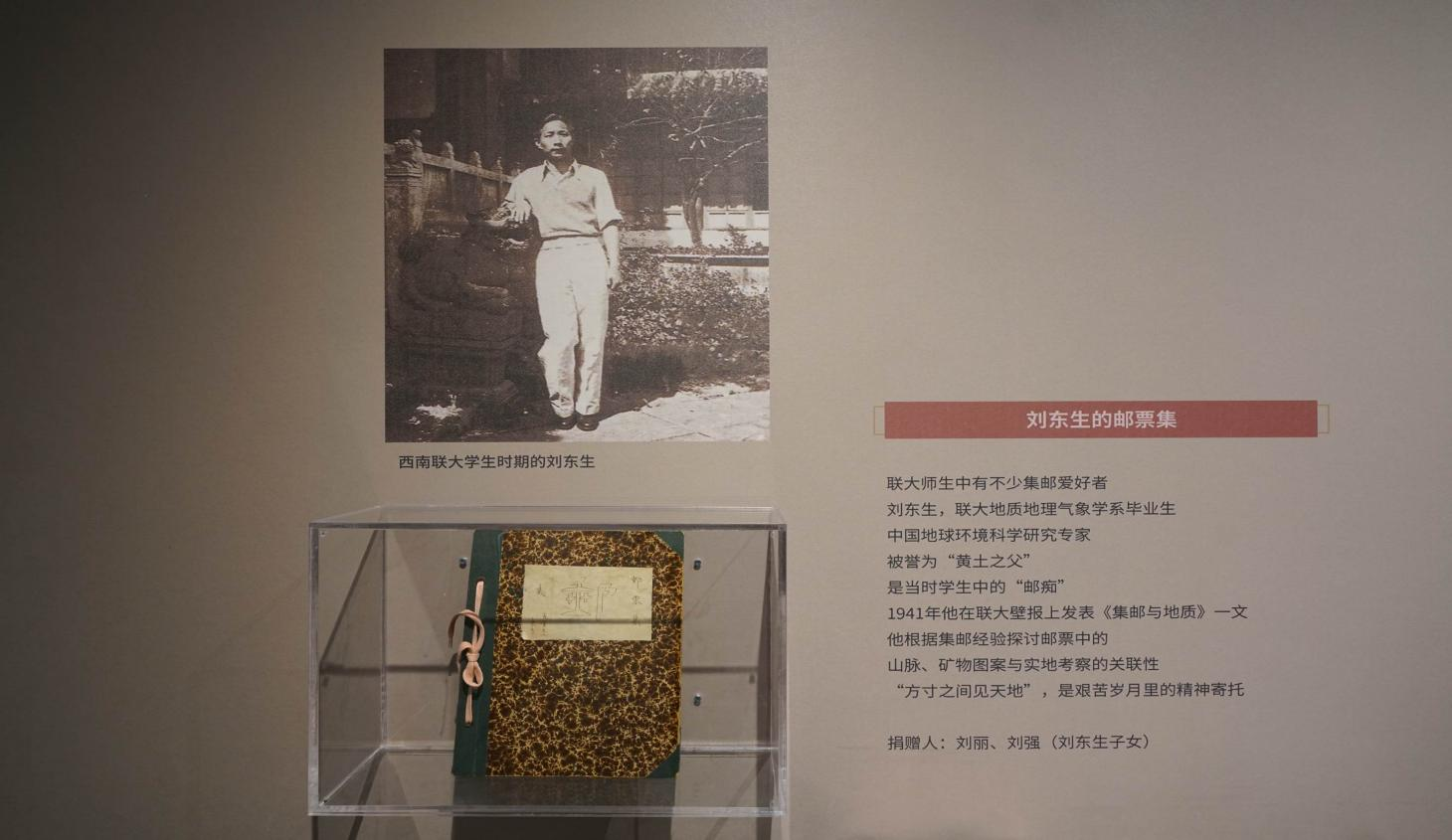

全体参会者参观了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年专题展《烽火弦歌——西南联大与抗日战争》。展厅里,泛黄的讲义上仍留着学者们的批注、逼真的生物谱图手绘凝结着记录真理的严谨态度、斑驳的实验仪器见证着物质匮乏下的科研坚守、一张张老照片定格了联大师生“刚毅坚卓”的身影……沉浸式的参观让在场者穿越时空,真切感受到老一辈科学家“为国求学、为国科研”的赤子情怀,为整场沙龙奠定了“回望初心、传承薪火”的情感基调。

上午9时30分,沙龙正式开始。活动主办单位中国科协科学技术传播中心展教部部长张颖颖介绍了沙龙的核心目标:挖掘老一辈科学家故事,探索从 “故事叙事者” 到 “科学家故事共创平台” 转型,为科学精神传播注入新的活力。

“两弹一星功勋奖章”获得者朱光亚之子朱明远先生进行了《从西南联大到两弹一星——朱光亚一生的教育和科学实践》主题报告。讲述了朱光亚在西南联大时期的经历及科研坚守,展现“刚毅坚卓”校训与科学家精神的内在关联,凸显民族危难中科学报国的初心;分享朱光亚如何以身作则,以“一生只干一件事”的执着与严谨影响后辈的职业生涯规划及人生选择;分享自己在践行科学家精神传播过程中的深刻感悟,以及对于当代科学家精神创新传播的看法。

云南师范大学教授吴宝璋以《艰难困苦,玉汝于成》为题,结合西南联大校训、校歌、纪念碑碑文里的内容阐述了“科学、民主、爱国”的联大精神;讲述了西南联大时期王希季、朱光亚、华罗庚等科学家在战火中坚持教育救国、科学报国的感人故事。

西南联大博物馆馆长李红英对嘉宾们提出的科学家精神传播中的艺术表达和史料真实边界提出了自己的见解;她结合西南联大博物馆讲好科学家故事的公众动员实践,分享了历史如何走向世界、未来,走向每个人的内心,让物理空间叙事成为大众叙事,构建温情的、敬意的“共同文化记忆”,打造“我们共同的博物馆”的传播路径思考。

北京广播电视台段玉龙则从人文视角出发,以《以人为本——科学家精神传播中的人文思考》为题,通过栏目的改版探索实践来挖掘科学家的平凡故事引发公众共鸣,为传播创新提供了全新思路。

在圆桌对话中,中国核动力研究设计院909基地黄政、李四光纪念馆严春华、中国石油大学校史馆张大宇等嘉宾,围绕“如何让科学家精神从馆内走向馆外”等问题深入交流,提出“沉浸式戏剧”“科学家虚拟人”“剧本杀”等创新方式,助力新时代科学家精神的传播。